纪念文化塑造了世界上每个国家的政治基础。 在谈到德国的纪念文化时,人们立即想到的是二战结束时为德国人民设立的盟军规定的集体记忆。 这种战后纪念文化的心理根源及其对德国人和欧洲其他民族的意义可以追溯到他们的过去。 为什么纪念文化,而不是遗忘文化,在德国发挥着如此突出的作用,但在整个西方的作用较小——好像世界历史的真正进程一定是在后果之后开始的1945 年?

记忆和集体记忆是身份形成过程的基础,无论我们分别对意见制定者或政客的仇恨或爱,或者就此而言,无论盛行的 时代精神. 首先要厘清几个名词,从欧洲神话和历史中梳理出几个名字,并将这个话题放到一个更大的历史和哲学语境中。 不可避免地,人们必然会试图拯救一些诗人和思想家。

在古希腊神话中 摩涅莫辛涅 是记忆女神的名字; 她是无所不知和全知的象征。 没有Mnemosyne,就没有人类的生命,没有语言,没有文化,没有她,所有的人都注定会像被剥夺记忆的动物一样变成植物人。 与记忆女神 Mnemosyne 不同的是,Lethe 女神被描绘成一条遗忘之河; 也就是说,Lethe是在臭名昭著的冥界中流淌的遗忘之流。 敢喝这条河的人,忘记了前世,也忘记了烦恼,忘记了自己。 weltschmerz,希望在冥界过上相对无忧无虑的生活,或者在人间重演新的生活。[I]的T. Sunic, 泰坦在城里(A Novella and Accompanying Essays),凯文·麦克唐纳(Kevin MacDonald)的序言(伦敦,布达佩斯:Arktos,2017 年)。 这两位女神经常被诗人唤起,在日常生活中我们所有人都在努力压制或抹杀令人尴尬的过去事件,包括那些具有政治性质的事件时,比喻性地谈论这两位女神。 与此同时,我们渴望唤醒我们美好的回忆,或者更好地唤醒我们过去幸福的时刻。

然而,个人记忆和集体记忆之间存在差异。 通常在阵亡将士纪念日或公共纪念日或其他公共活动中进行的集体回忆总是受到政治监督例如,在前共产主义东方集团国家纪念法西斯主义或殖民主义受害者的无数天集体纪念变成了政治奇观——但具有暂时性。 第二天,大多数纪念日要么被集体遗忘,要么被普遍不感兴趣。 此后,前东德或前南斯拉夫的公民闭门取笑那些共产主义奇观及其组织者。 人们可以回想起在前东德或前南斯拉夫为纪念二战中阵亡的苏联士兵或共产党游击队而举行的巨大纪念活动。 当然,对共产主义受害者的公开纪念是不被允许的。 共产主义的无名受害者被推入遗忘文化。 在官方的共产主义纪念文化中,根本不可能有共产主义的受害者,因为“受害者”和“记忆”这两个词只适用于选定的共产主义英雄。 1989 年柏林墙倒塌后,以及 1991 年南斯拉夫垮台后,共产主义纪念活动不得不改头换面,代之以新的纪念词,前共产主义自我宣传者不得不适应自由时代精神。 在这些新的纪念活动中,以前的共产主义象征主义现在被自由的语言和图像所取代。 然而,就反法西斯内容而言,几乎没有变化。 顺便提一下,集体纪念法西斯主义受害者的日子,特别是向大屠杀受害者致敬的日子,构成了西欧、东欧和美国国际法的基础。

记住一厢情愿的想法

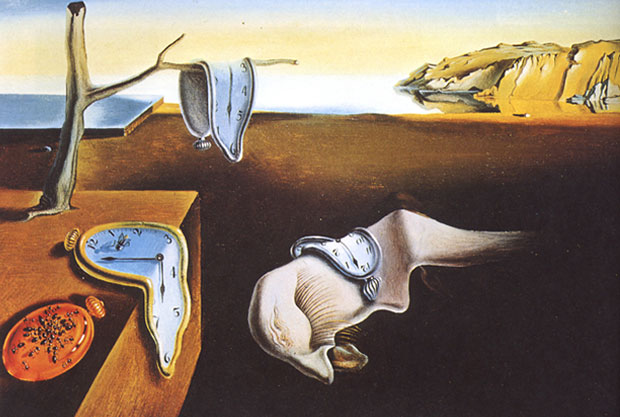

另一方面,我们个人的回忆,特别是如果它带来了过去美好时光的美好相遇或快乐时刻的图像,通常就像一个白日梦,我们怀旧地将那些过去的幸福图像投射到现在,或者不久的将来,希望能让他们重温一次。 然而,每一个一厢情愿的想法都是毁容记忆的合乎逻辑的结果。 在这里我们可以回忆起诗人荷尔德林在他的诗《摩涅摩绪涅》中的话,他在诗中表达了他对神话时代重生的渴望:

还有一条法律,

东西像蛇一样爬行,

预言,在天堂的山丘上做梦。

还有很多东西需要保留,

就像肩上的木头。

但道路是危险的。[II]弗里德里希荷尔德林的诗, 由 James Mitchell 选择和翻译; 双语,德语和英语(旧金山:Ithuriel's Spear,2007 年),p。 95.

对于我们每个人来说,他都有自己的记忆,对于其他人来说,也是他对记忆的解释。 我对过去遭遇的记忆的解释与分享这些先前遭遇的个人所组成的不同。 即使是缺乏想象力的人也需要想象的记忆,这些记忆往往接近于否认现实的一厢情愿。 然而,现实与一厢情愿的对比在个人记忆中起着特殊的作用,因为一厢情愿的想法往往与自欺欺人相近。 为了更好地说明一厢情愿的想法,人们可以列举无数德国诗人,尤其是德国黑暗浪漫主义者,描述他们通常导致灾难、自杀或死亡的记忆。

与政治观点有关的记忆尤其会引起极大的失望。 我们中的许多人都知道同事是该体系的敏锐批评者,但他们对欧洲或美国未来的另类梦想是基于不切实际的判断。 每当我们提到政治梦想时,首先想到的是中篇小说中的象征意义 猫头鹰溪桥事件 由美国作家安布罗斯·比尔斯 (Ambrose Bierce) 撰写。[III]安布罗斯·比尔斯 猫头鹰溪大桥的发生和其他故事 – Ein Vorfall an der Eulenfluß-Brücke und andere Erzählungen)(由 Angela Uthe-Spencker 编辑),(慕尼黑:Deutscher Taschenbuch-Verlag,双语 1980)。 主角是一位在美国内战中被俘并被判处死刑的南方地方政客。 他已经在绞刑架上摇摆不定,想象着他如何巧妙地逃脱了洋基刽子手的套索,同时享受着在他自我超长的时间跨度内回到家人身边的乐趣。 对他的渴望 分身 谁可以交换位置是一个巨大的幻想。 他已经死了,走了。

个人记忆和集体记忆之间的差异是显而易见的。 我们个人的记忆,即使它们不是由权力政治家产生的,也可能变成一场噩梦。 每个记忆,无论是个人的还是集体的,都有在时间延长的主观概念中发挥作用的风险。 回想过去那些快乐的时刻,比活在这些快乐时刻的实际时间跨度还要多。 更糟糕的是,对快乐时刻的思考会将自己转化为一种渴望世界改善的扭曲自我。 相反,我们也渴望抛弃一些不好的记忆,特别是如果它们让我们事后想起我们过去的怪诞行为或我们以前的尴尬遭遇,或我们以前的政治生活方式。 恩斯特·荣格 (Ernst Jünger) 生动地描述了因不断思考我们的记忆而产生的时间过长的感觉。

集体记忆,或由政府或暴君强加的记忆,很容易引发大规模精神病,正如我们今天在国家颁布的 Covid 法规中所经历的那样。 顺便说一句,人们还可以注意到欧盟和美国的一系列政治历史纪念活动,以支持非欧洲移民及其殖民历史。 在这种情况下,德国政客喜欢以自我诱导的错误国家(“Tätervolk”)为榜样——这个国家将代表法西斯主义受害者在公共场合和永恒地进行纪念仪式。 德国强迫与外国人讨好这种过度杀戮的做法由来已久,其根源在于自我否定的政治,一直延伸到数百年的德国无国籍历史。 Erwin Stransky 是一位犹太血统的德国思想家和神经学家,对德国人非常友好,他注意到第一次世界大战结束后不久,也就是二战后盟军洗脑和自由共产主义再教育开始之前。 他指出 德国 就像对外星人大肆宣扬,“没有比在德国更容易用巧妙地‘推出’伪科学或伪法律标语来引诱和混淆精神的了。” [IV]埃尔文·斯特兰斯基 德国之声 (Wien und Leipzig: F. Deuticke Verlag, 1919), p。 71 这种毁容的记忆如今已成为所有西方民族的标志。

第二部分

被遗忘的高潮

遗忘文化在哪里? 集体遗忘常常受到欧盟和美国政界人士和媒体的鼓励,特别是与数百万不知名的共产主义受害者或二战盟军空中恐怖轰炸的无数受害者有关。 几十年来,这些受害者只是西方媒体的脚注。 更可笑的是,许多美国和欧盟的知识分子和政治家渴望忘记他们以前的政治观点已经过时——不久前他们还是这些观点的狂热拥护者。 这就是前马克思主义知识分子在马克思主义神秘主义崩溃之后的情况。 这些人中的大多数现在已经完全转向资本主义的自由市场意识形态。

睡眠是自我遗忘的权宜之计,最重要的是它有助于对抗糟糕的记忆。 无梦的睡眠是让自己摆脱糟糕回忆的最好方法。 莎士比亚的主人公经常说睡眠是最好的救赎方法,政治犯的一夜好眠比暴君的不眠和难忘的日子带来更多的快乐。 厌世的哈姆雷特总是被他的王室背叛和欺骗,他自言自语:

睡觉! 有可能做梦; 是的,有问题;

因为在死亡的睡眠中,梦想可能会来临

当我们改掉这个凡人的线圈后,

必须让我们停下来:这是尊重

那就是那么长寿的灾难。

谁来承受时间的鞭笞和蔑视[V]威廉·莎士比亚, 村庄 (第三幕,Sc 1)(费城:JB Lippincott & Co.,1877)p。 210-211。

莎士比亚的另一部戏剧中,强大的统治者亨利四世国王更赞美了温柔睡眠的救赎:

有多少我最穷的科目

这个时候睡着了! 哦睡眠,哦温柔的睡眠,

大自然温柔的奶妈,我怎么吓到你了,

你不会再压低我的眼皮

让我的感官陷入健忘?[六]莎士比亚的戏剧作品, 亨利四世,第 2 部分,第三幕,Sc。 我,伦敦:ed。 约翰·贝尔英国图书馆,1788 年),第 60 页。

除了睡眠,还有更生动的方法可以驾驭遗忘过程,摆脱不良记忆,或者至少暂时控制它们。 古老的治疗方法是酒精,或者更好的是鸦片,它可以减缓时间的流动并控制令人尴尬的记忆。 再一次,我们必须提到恩斯特·荣格,他不仅是我们末日最好的观察者,也是最好的德国鉴赏家。 大量麻醉品. 荣格是一位优雅的绅士,他经常摄入“酸”——LSD——以便更好地绕过酸性的自由共产主义时间之墙。 此外,荣格与 LSD 的发现者 Albert Hoffmann 博士是好朋友。 两人都活了一百多年。 “酸好棒!”——他的弟子对他的名字上瘾了。

在麻醉剂的影响下时间变慢了。 河水流得更缓; 银行后退。 时间变得无限; 它变成了大海。[七]恩斯特·荣格 Annäherungen:Drogen 和 Rausch (慕尼黑:DTV Klett-Cotta,1990 年),p。 37.

但必须谨慎对待毒品旅行,因为总是有忘记命运的风险。[八]参见托米斯拉夫·苏尼奇 (Tomislav Sunic), „Rechter Rausch; Drogen 和 Demokratie“, 新秩序 (格拉茨,IV/2003)。 荷马笔下的奥德修斯在回家的路上和他的水手们一起面临着这种危险。 经过漫长的海上漂泊,终有一天,他们全都来到了食莲者之地——沉迷于吃莲药的人,从而获得了摆脱记忆和所有伴随烦恼的技能。 奥德修斯很难让他陶醉的、失去记忆的战友们回到船上。[九]家的奥德赛第九册,附有 TA Buckley 的解释性说明,(伦敦:George Bell and Sons,1891 年)。 p. 118. 事实上,奥德修斯遇到的那些神话中的食莲者,正是当代德国、欧盟和美国公民的原始形象。 不再需要系统制造烈士,就像共产主义下的情况; 系统知道如何使用更优雅的方法通过强制大规模遗忘来执行公意。 在暴君斯大林出生的高加索格鲁吉亚,肥沃的土壤有利于大麻的生长。 与西伯利亚的古拉格人相比,斯大林本可以在前苏联建立大麻田方面取得更大的成功。

后来,奥德修斯来到了女巫女神瑟西(Circe)的住所——这位女神的力量将他被困的水手变成了猪。 这些新的动物,虽然被赋予了人类的理解力,但不再抱怨他们的新生活。 恰恰相反。 遗忘的过程可以是美好的。[X]同上,第 X 卷,第 137-146 页。 Harald Weinrich,Lethe-Kunst 和 Kritik des Vergessens,(慕尼黑:Verlag CH Beck,1997),p。 230

(家的奥德赛第九册,附有 TA Buckley 的解释性说明,(伦敦:George Bell and Sons,1891 年)。 p. 118.) 在这样一个容易被遗忘的环境中,尼采的名言听起来已经过时了:“健忘的人有福; 因为他们也克服了自己的愚蠢。” 对许多人来说,回忆在地球上的前世可能是地狱。 系统及其改善世界的故事现在使用类似的荷马式猪转化方法,大规模降低,承诺爱乐之城的诞生,但一次又一次地推迟它,直到所有邪恶都被清除的无限未来。 此外,该系统采用精炼的技术来控制其公民,无论是通过强制遗忘还是选择性记忆。

这在历史上并不是什么新鲜事。 回忆录 或诅咒记忆是古罗马针对卑鄙的,尽管已故的政客的常见过程。 很少有人敢于攻击活的暴君。 在现代德国、美国和欧盟,同样的诅咒现代异端或持不同政见者记忆的过程继续全面盛行。 然而,新鲜的是绝大多数政治家以及大多数权威学者的自我审查和自我监管的兴起。 自古以来,审查制度一直是国家强加的集体遗忘的一部分。 然而,在当代西方,自我审查意味着自我否定,即使是聪明人在他们职业生涯的某个时刻也决定放弃自我。 德国诗人兼医学博士戈特弗里德·本 (Gottfried Benn) 以及许多其他在二战期间和之后的盟军恐怖轰炸和清洗中幸存下来的欧洲思想家,在他的诗歌《迷失的自我》中写道,在时间和空间中迷失的个人,没有方向或价值观。

迷失的我——被平流层炸开,

离子的受害者-:伽马射线羔羊-

粒子和场 -:嵌合体和无穷大

在你圣母院的巨石上 .[XI]戈特弗里德·本,“Das verlorene Ich”, 统计文献 (汉堡:Luchterhand Ver.,1991 年),p。 48. 也由 Mark W. Roche 翻译成英文:https://mroche.nd.edu/assets/286548/roche_benn_verlo...sh.pdf

自我审查和自我否定

值得记住的是备受赞誉的德国语言学家和学者 Harald Weinrich 教授,他经常被 System-friendly 媒体引用,他写了一本关于欧洲文学中遗忘和记忆文化的好书。 然而,与无数权威学者一样,他被授权偶尔进行赎罪仪式。 这在他备受赞誉的书的第九章中引起了人们的注意 Lethe:遗忘的艺术与批判 他在那里对永久的奥斯威辛纪念活动进行了插话。 “这里不再允许遗忘。 这里也不可能有遗忘的艺术,也不应该有。” [XII]哈拉尔·温里奇 Lethe-Kunst 和 Kritik des Vergessens (慕尼黑:Verlag CH Beck,1997),p。 230.

参见莱特, 遗忘的艺术与批判 (康奈尔大学出版社,2004年)。 在他对媒体的讲话中,他继续发表了他的美德信号声明:“因此,我只能全心全意地同意,应该绝对禁止忘记种族灭绝。”[XIII]H. Weinrich,“Bayerischer Rundfunk”节目,4 年 1999 月 XNUMX 日。

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alph...nt.pdf ?

这样 类卡诺莎 今天,认罪是德国政治民间传说的一部分。 1945 年盟军大获全胜后,魏因里希和其他 antifa 旅行者没有提及系统强加给数百万被追杀的德国人、克罗地亚人和其他东欧人的强迫遗忘。 魏因里希和他的许多志同道合凭借他们新获得的纪念宗教,符合尼采的超道德主义原型,“这个良心不良的人抓住了宗教预设,以便为他的自我折磨提供最可怕的硬度和锐度。”[XIV]弗雷德雷西尼采, 论道德谱系,第二篇论文,第 22 节。翻译。 卡罗尔·迪特着(剑桥大学出版社,2007 年),p。 63. 魏因里希只是大多数欧盟小学生学者的一个小例子,他们都通过自我鞭笞和自我否定来争夺耀眼的媒体学术知名度。 很久以前,德国诗人和画家威廉·布希(Wilhelm Busch)在他关于圣安东尼的讽刺故事中描述了这种德国精神自我阉割的寓言。 永远悔改的圣安东尼,伟大的动物爱好者,决定与一头猪订婚,大概是为了更好地确保他的变性动物爱好者永远升天:

欢迎! 平安进入!

这里没有朋友是和朋友离婚的。 相当

几只羊进来,

为什么也不是好猪!! [Xv的]查看完整的德语文本,Wilhelm Busch , Der Heilige 安东尼乌斯·冯·帕多瓦, (Straßburg; Verlag von Moritz Schauenburg, 无日期), p. 72. 还有英文部分:https://second.wiki/wiki/der_heilige_antonius_von_pa...Buschs 。

几位作者批判性地撰写了关于白人扭曲的历史意识和选择性记忆过程的文章。 似乎今天人们越是谈论需要记住法西斯主义的受害者,这些反刍的反法西斯记忆就越变成怀疑和大规模嘲笑的对象。 与此同时,数百万共产主义受害者的记忆正在被遗忘。 记住二战后被驱逐和杀害的德国平民的命运逐渐成为仅古物档案的兴趣,然后只是零星的。 德国、美国和欧盟的媒体,包括建制派历史学家和政治家,在讲述共产主义屠杀场时都非常小心,绝不要掩盖对大屠杀尸体计数的记忆。 例如,克罗地亚二战后的灾难造成数十万人死亡,被具有民族主义思想的克罗地亚人称为“布莱堡悲剧” 几乎从未被称为西方集体记忆的一部分。[十六]参见T. Sunic, „Es leben meine Toten! – Die Antifa-Dämonologie 和 die kroatische Opferlehre”。新秩序 (格拉茨,I/2015)。 另一方面,反法西斯、犹太人和反殖民记忆中的高价,众所周知的“坏德国人”总是出现在前台,在国际法中起着核心作用。 与系统赞助的纪念庆祝活动有些一致的零星反共记忆正在被降级为半神话和民俗事件,可以在今天的东欧每隔一段时间观察到。

正如生者之间有差异一样,死者之间也必定存在差异。 问题在于,该体系及其在德国、欧盟和美国的后共产主义和自由主义分支是否能够在不呼吁拯救“法西斯野兽”的记忆的情况下生存? 不召唤安特·帕韦利克、弗朗西斯科·佛朗哥、维德昆·吉斯林等家庭恶魔? 没有不断回忆阿道夫希特勒,永恒的宇宙恶魔? 今天黄金时间的纪念文化,即二战中犹太人的命运,很久以前就演变成一种远远超出历史纪念的宗教心理剧。 除此之外,许多非欧洲人民现在也热情地争夺自己的受难地位,以突出其作为唯一值得世界纪念的地位。 这里我们可以参考 A. de Benoist 的引文:

受害者过度杀伤最喜欢的工具是“记住的责任”。 记忆被铭刻在遗忘的背景下,因为人们只能通过选择不应该忘记的东西来记住。 (如果我们必须记住一切,这样的任务将毫无意义)。 因此,记忆具有高度选择性。 ……“记住的义务”的亮点之一意味着“危害人类罪”没有诉讼时效——这一概念同样缺乏意义。 严格来说,只有外星人才能犯下危害人类罪(顺便说一句,此类罪行的肇事者通常在比喻意义上被描述为“外星人”。)——这与欧洲文化传统完全矛盾,欧洲文化传统通过大赦提供遗忘的司法形式。 [ⅩⅦ]阿兰·德·贝诺伊斯特, 恶魔之夜 (巴黎:ed. P. Guillaume de Roux,2013 年),p. 34-35。

人们不得不回想起尼采在这里的批判性话语,当他写到我们的“不朽的”和“古物”记忆的过度杀伤时:“在我看来,一个时代的历史过剩似乎对生命充满敌意和危险……”[ⅩⅧ]F.尼采, 论终身史的利弊,第 5 节,翻译。 P. Preuss 着(印第安纳波利斯:Hackett Publishing Co.,1980 年),p。 28. 然而,尼采的警告今天适用于所有欧洲人民及其各自的受害者,无论他们是古物还是纪念碑。 欧洲人,尤其是德国人,应该将历史记忆延伸到什么程度? 直到公元 782 年在 Verden 对撒克逊人的屠杀,或者三十年战争中数百万人的死亡,或者二战后数百万德国人和东欧人的死亡? 今天,仔细考虑对立的记忆变得毫无意义。 无论死者是否被遗忘和复活,整个德国-欧盟-美国体系就像一个大型的、过时的、多元文化的古书店,假巫师的学徒不断地讲授选择性和虚假记忆。

[I]的 T. Sunic, 泰坦在城里(A Novella and Accompanying Essays),凯文·麦克唐纳(Kevin MacDonald)的序言(伦敦,布达佩斯:Arktos,2017 年)。

[II] 弗里德里希荷尔德林的诗, 由 James Mitchell 选择和翻译; 双语,德语和英语(旧金山:Ithuriel's Spear,2007 年),p。 95.

[III] 安布罗斯·比尔斯 猫头鹰溪大桥的发生和其他故事 – Ein Vorfall an der Eulenfluß-Brücke und andere Erzählungen)(由 Angela Uthe-Spencker 编辑),(慕尼黑:Deutscher Taschenbuch-Verlag,双语 1980)。

[IV] 埃尔文·斯特兰斯基 德国之声 (Wien und Leipzig: F. Deuticke Verlag, 1919), p。 71

[V] 威廉·莎士比亚, 村庄 (第三幕,Sc 1)(费城:JB Lippincott & Co.,1877)p。 210-211。

[六] 莎士比亚的戏剧作品, 亨利四世,第 2 部分,第三幕,Sc。 我,伦敦:ed。 约翰·贝尔英国图书馆,1788 年),第 60 页。

[七] 恩斯特·荣格 Annäherungen:Drogen 和 Rausch (慕尼黑:DTV Klett-Cotta,1990 年),p。 37.

[八] 参见托米斯拉夫·苏尼奇 (Tomislav Sunic), „Rechter Rausch; Drogen 和 Demokratie“, 新秩序 (格拉茨,IV/2003)。

[九] 家的奥德赛第九册,附有 TA Buckley 的解释性说明,(伦敦:George Bell and Sons,1891 年)。 p. 118.

[X] 同上,第 X 卷,第 137-146 页。 Harald Weinrich,Lethe-Kunst 和 Kritik des Vergessens,(慕尼黑:Verlag CH Beck,1997),p。 230

[XI] 戈特弗里德·本,“Das verlorene Ich”, 统计文献 (汉堡:Luchterhand Ver.,1991 年),p。 48. 也由 Mark W. Roche 翻译成英文: https://mroche.nd.edu/assets/286548/roche_benn_verlorenes_ich_english.pdf

[XII] 哈拉尔·温里奇 Lethe-Kunst 和 Kritik des Vergessens (慕尼黑:Verlag CH Beck,1997),p。 230.

参见莱特, 遗忘的艺术与批判 (康奈尔大学出版社,2004年)。

[XIII] H. Weinrich,“Bayerischer Rundfunk”节目,4 年 1999 月 XNUMX 日。

[XIV] 弗雷德雷西尼采, 论道德谱系,第二篇论文,第 22 节。翻译。 卡罗尔·迪特着(剑桥大学出版社,2007 年),p。 63.

[Xv的] 查看完整的德语文本,Wilhelm Busch , Der Heilige 安东尼乌斯·冯·帕多瓦, (Straßburg; Verlag von Moritz Schauenburg, 无日期), p. 72.还有英文部分: https://second.wiki/wiki/der_heilige_antonius_von_padua#:~:text=Saint%20Anthony%20of%20Padua%20is,anti%2Dclerical%20attitude%20Wilhelm%20Buschs .

[十六] 参见T. Sunic, „Es leben meine Toten! – Die Antifa-Dämonologie 和 die kroatische Opferlehre”。新秩序 (格拉茨,I/2015)。

[ⅩⅦ] 阿兰·德·贝诺伊斯特, 恶魔之夜 (巴黎:ed. P. Guillaume de Roux,2013 年),p. 34-35。

[ⅩⅧ] F.尼采, 论终身史的利弊,第 5 节,翻译。 P. Preuss 着(印第安纳波利斯:Hackett Publishing Co.,1980 年),p。 28.

RSS

RSS

德军第一次世界大战的勋章和令人难忘的作者 钢铁风暴 谁动摇了机会? 迷人。 什么奇怪的书结束。 关于这位鼓舞人心的伟人,还有很多值得学习的地方。