◄►◄❌►▲ ▼▲▼ • B下一个新评论下一个新回复了解更多

2021 年澳大利亚人口普查结果 发现 在过去的五年里,全国原住民人口惊人地增长了 25%。 这证实了 2016 年人口普查的趋势,即原住民人口激增 19%。 在过去十年中,澳大利亚人口中自我认同的“原住民”比例从 2.5% 增加到 3.2%。 原住民自我认同的大幅增加并不是原住民生育率突然飙升的结果,而是建立鼓励白人澳大利亚人摆脱种族认同的知识、政治和经济环境的高潮。 与其他受到非白人移民浪潮和反白人知识分子和政治活动浪潮冲击的西方社会一样,澳大利亚现在是一个白人受到积极歧视的国家,非白人获得了显着的社会和经济优势。

左翼媒体的评论员称赞原住民自我认同的飞跃,声称统计数据显示澳大利亚人终于可以安全地认定为原住民。 事实上,对原住民身份的日益接受和对白人的逃避是整个澳大利亚社会反白人轨迹的症状。 评论员 安德鲁·博尔特 认为自称为黑人的澳大利亚白人数量的急剧增加是澳大利亚“有毒的反白人种族主义”的证据。

现在成为白人是如此尴尬,以至于另外 90,000 名澳大利亚人决定称自己为黑人。 ……或者让我们说得更亲切些:黑人现在如此时髦,以至于这 90,000 名澳大利亚人在上次人口普查中第一次称自己为原住民或托雷斯海峡岛民。 2021 年人口普查有力地证明了新的反白人种族主义——以及由于对自称是原住民的人给予特权而导致的日益严重的欺诈行为,几乎没有提出任何问题。 … 2016 年人口普查发现至少有 40,000 人自称是原住民或岛民,但在之前的调查中同样选择不这样做。

尽管如此,谁能责怪他们抓住任何借口——无论多么遥远或想象——停止成为白人? 检查唤醒了书店,这些书店储存了白人敌对书名,例如 白色脆性或 回黑色. 或者查阅美国精神分析协会杂志,该杂志去年发表了一篇疯狂的种族主义论文,称“白人……一种恶性的、类似寄生虫的状况”,“使宿主的胃口变得贪婪、贪得无厌”。 因此,现在自称是原住民的人数增加最多的是在我们最清醒的州,这也就不足为奇了。 在维多利亚州,五年内涨幅达到惊人的 37%。 新南威尔士州以 29% 位居第二。 相比之下,原住民比例最大的北领地的增幅仅为 5%。

早在 2009 年,博尔特写了两篇专栏文章,指出拥有少量原住民血统(或没有原住民血统)的个人通过选择完全认定为原住民,从而利用了大量政府奖学金和平权行动职位空缺。 博尔特声称这些人选择自称为黑人是为了利用他们的职业和社会进步。

为了指出这一相当明显的事实,以及土著人自我认同的增加受到了对那些认定为土著人的人提供的大量经济和职业激励措施的鼓励,博尔特被送上法庭,并被判犯有违反《种族歧视法》第 18C 条的罪行。歧视法案(该法案的颁布是犹太人激进主义的直接结果)。 2010 年 XNUMX 月,博尔特在其文章中指出的九名“土著”人开始对他和他的雇主提起法律诉讼。 先驱太阳报. 由犹太大律师罗恩·默克尔(Ron Merkel)和赫尔曼·博伦斯坦(Herman Borenstein)在联邦法院免费代表的申诉人寻求道歉,法律费用和重新发布文章和博客的堵嘴以及“法院认为合适的其他救济”。 在审判默克尔 争论 参考博尔特的文章,“这种想法导致了纽伦堡种族法,博尔特对原住民采取了优生方法。”

在 2011 年对申诉人的裁决中,主审法官 Mordy Bromberg(也是犹太人) 宣称:“我很满意,在所有情况下,皮肤白皙的原住民(或其中一些人)很可能受到报纸文章所传达的指责而受到冒犯、侮辱、羞辱或恐吓。 … 即使我确信第 18C 条的行为能够成为公正的评论,我也不会对 Bolt 先生合理和善意地所说或所做的事情感到满意。” 因此,法官解释的“善意”现在是澳大利亚可接受的种族言论的标准——这将由诸如 布隆伯格大法官 他是澳大利亚犹太社区的杰出成员。 博尔特当时并没有忘记这一点,他指出“哪个法官变得相关,不是吗? 还是我们也不允许这样建议?”

今天,澳大利亚社会日益反白人的男高音,以及旨在纠正土著社会功能障碍的政府计划激增(目前每年花费纳税人约 33 亿美元,或每个“土著”约 55,000 美元)正在推动人口激增,而那些数量微不足道的人原住民血统(或无原住民血统)的人自我认同为原住民,以获取不断扩大的原住民福利计划、奖学金和职业机会。 澳大利亚白人自我认定为原住民的做法已经变得如此普遍,以至于悉尼大都会地方原住民土地委员会最近制定了一项 抱怨 向政府反腐败机构报告悉尼大学学生的数量,他们仅使用法定声明而不是出示“来自当地土著土地委员会或其他土著社区控制组织的身份确认信,表明他们符合联邦三部分身份测试:他们是原住民或托雷斯海峡岛民血统,认同他们的身份,并且他们的身份被他们居住或以前居住的社区所接受。”

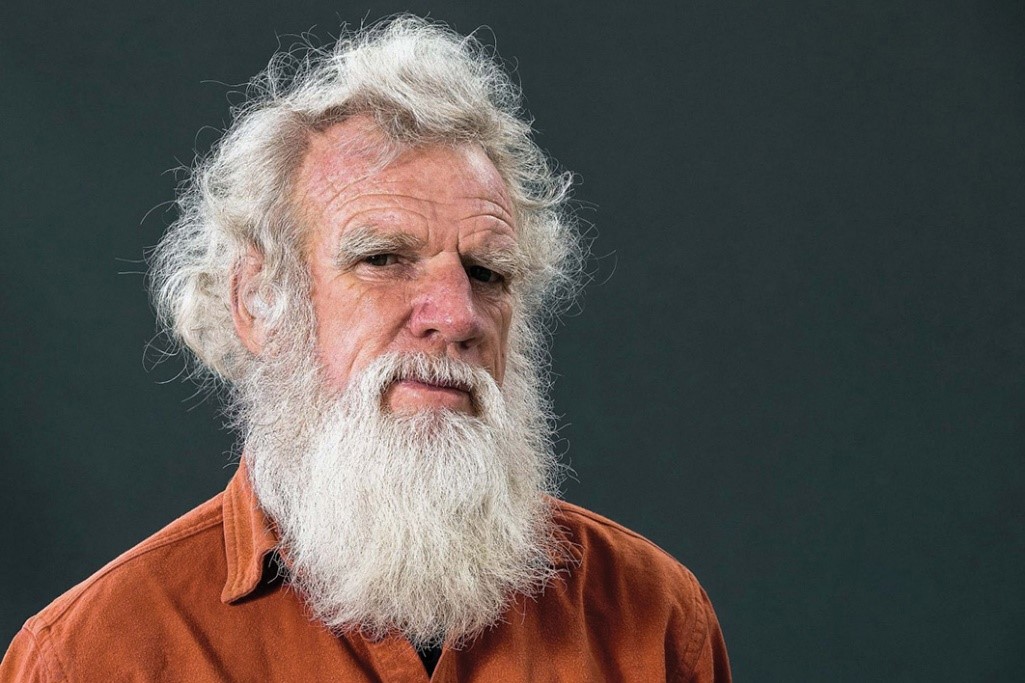

布鲁斯·帕斯科(Bruce Pascoe):逃避白度的好处的典型代表

“历史学家”布鲁斯·帕斯科(Bruce Pascoe)的惊人崛起说明了愿意放弃种族身份成为原住民的澳大利亚白人可以获得非凡的职业和经济利益。 在他成名之前,帕斯科是 1988 年小说等作品的默默无闻的作者 狐狸,关于“寻找他的原住民的逃犯”。 当时的批评者 建议 如果帕斯科不是怀特,这本书会更好:“毕竟,帕斯科在想象一个土著人的心理。 ......他作为一个人道、知识渊博的自由主义者写作,但同时也是一个白人。” 大约在这个时候,帕斯科开始认定他是原住民,尽管有两个原住民群体称他为骗子,而且他的家谱显示他的所有祖先都是英国血统。 但现在作为原住民,帕斯科在事业和经济上都取得了巨大的成功:被誉为“长者”,被“原住民历史学家”誉为“原住民历史学家”。 澳大利亚广播公司,为原住民企业提供赠款,并被“原住民农业”聘为教授 墨尔本大学. “土著农业”是帕斯科发明的一门虚假学科,他在 2014 年广受好评和推广的书中使用所谓的证据声称土著人是农民 黑暗的鸸...

In 黑暗的鸸.. 帕斯科争辩说,澳大利亚的原住民并没有像长期假设的那样成为石器时代的游牧狩猎采集者,而是定居城镇并从事农业生产。 帕斯科的非历史论文基于可疑来源和断章取义的合法来源。 在他们的批判性分析中 黑暗的鸸..,学者 Peter Sutton 和 Keryn Walshe 拆毁 黑暗的鸸.. 注意到这本书没有得到充分的研究,没有充分的来源,而且,当它被来源时,帕斯科“没有在正确的上下文中引用来源的相关摘录,从而扭曲了解释。”[1]萨顿,彼得; 沃尔什,克林(2021)。 农民还是狩猎采集者? 黑暗鸸鹋之争. 墨尔本:墨尔本大学出版社。 他们还注意到 Pascoe 倾向于从本地示例中进行概括,以错误地声称整个澳大利亚大陆都使用了特定技术。 他们和人类学家伊恩·基恩得出结论认为,帕斯科的论点过于夸张:原住民基本上是石器时代的狩猎采集者,他们以微不足道的规模从事一些基本的农业形式。[2]伊恩·基恩 (2021)。 “觅食者或农民:黑暗鸸鹋与土著农业争议”。 人类学论坛。 31:106-128。 萨顿和沃尔什还指责帕斯科含蓄地接受了(现在已被禁止的)人类学观念,即定居的农业社会优于游牧狩猎采集者的社会。 甚至像汉娜麦格莱德这样的原住民活动家也批评了 黑暗的鸸..,坚称这本书“对原住民和文化具有误导性和冒犯性”,并且“不是很真实或不准确”。[3]佩奇·泰勒(23 年 2021 月 XNUMX 日)。 “布鲁斯·帕斯科的黑暗鸸鹋上的更黑暗的问题”。 澳大利亚.

对小学生撒谎

这些批评并没有阻止帕斯科的作品屡获殊荣,受到左翼媒体的大力宣传(促使销量超过 250,000 册),并被列为澳大利亚学校使用的教科书的有效历史来源。 例如,其中一本引用帕斯科的教科书错误地声称,原住民“以复杂的方式积极管理土地,因此不是游牧的狩猎采集者”。[4]Adcock, M.、DeFanti, A. Eggleston, T.、Osbourne, D. Polatidis, D.、Keith Pratt, A.、Ritchie, L., 维多利亚 9 剑桥人文学院 (剑桥大学出版社:墨尔本港,2020 年),20。 另一本教科书告诉学生:

30,000 多年前,原住民和托雷斯海峡岛民在澳大利亚烤面包。 他们开发了这项技能以及收获种子和谷物的能力。 历史学家布鲁斯·帕斯科说,这使他们成为世界上最古老的面包师——他们比下一位已知的面包师古埃及人早了 15,000 年。 我们怎么知道呢? 一种方法是通过像帕斯科这样的历史学家的研究。 Pascoe 写了很多关于他们如何在澳大利亚各地发展农场实践的文章。 这些做法使他们能够在特定地区定居,减少对狩猎和觅食的依赖。 他们能够管理土地为他们的社区创造食物。[5]Adcock, M.、DeFanti, A.、Casey, J.、Driscoll, B.、Eggleston, Frigo, N.、Middlebrook, Y.、Polatidis, D.、Keith T.、Keith Pratt, A.、 维多利亚 7 剑桥人文学院 (剑桥大学出版社:墨尔本港,2020 年),7、6。

这种不诚实是澳大利亚学校如何教授土著历史的症状。 学生们被灌输了一种没有任何批评的浪漫主义观点。 因为澳大利亚原住民的文化是世界上最原始的——在与欧洲人接触之前,他们一直是石器时代的狩猎采集者——近年来的焦点一直是强调相反的一面:多么“复杂”和“复杂”原住民社会和文化在今天(并且据说仍然存在)。

对学校历史教科书的抽样显示,尽管作者对欧洲人和欧洲文化进行了大量批评,但他们断然拒绝提供 任何 批评土著文化和社会。 取而代之的是,原住民对他们文化的所谓复杂性和复杂性给予了毫无根据的赞美。 “澳大利亚的原住民”(总是大写)被坚称,“在应对环境挑战方面非常熟练”,是“拥有大量人口的先进文化”,具有“复杂的政治、社会和法律结构”,“很好”比他们的欧洲同行吃得更健康,可能更健康”,并开发了“先进的农业和食品生产方法”。 他们也是世界上最早的天文学家:“他们利用星星创建了复杂的季节日历,其中包括星星和星座位置的详细信息。”[6]同上20。

(Adcock, M.、DeFanti, A.、Casey, J.、Driscoll, B.、Eggleston, Frigo, N.、Middlebrook, Y.、Polatidis, D.、Keith T.、Keith Pratt, A.、 维多利亚 7 剑桥人文学院 (剑桥大学出版社:墨尔本港,2020 年),7、6。) 不幸的是,对于那些有兴趣了解这些“复杂”结构的确切性质的学生来说,这些概念被宣布为“神圣的”,因此,“它们只能与初学者分享,而不能在教科书中描述。”[7]Lawless, B., Green, D., O'Brien, P., Shephard, N., Van Weringh, I., Fricker, A., 好人文9 (玛蒂尔达教育:菲茨罗伊,维多利亚,2021 年),第 9、62 页。

尽管澳大利亚殖民地的早期英国领导人很少受到赞扬和大量道德谴责,但同样的教科书却称赞“伟大的成吉思汗”是“一位才华横溢、冷酷无情的领袖,他建立了一个庞大的帝国,在统治世界的过程中屠杀了数百万人。 ” 这位蒙古领导人“决心成功,加上具有超凡魅力的个性、智慧、勇气和冷酷无情”,使他“带领他凶猛的蒙古军队进行了历史上最大规模的军事扩张”。 蒙古人因“促进艺术文化发展、确保人民之间的和平、尊重不同的文化和宗教以及改善贸易而受到称赞。”

成吉思汗被授予“伟大”的称号,尽管他的“部队杀死了许多人,并使用了可以想象的最残酷的酷刑”,并且“他们遇到的对手越多,对手受到的蒙古军队的待遇就越可怕。” 事实上,我们被告知:

成吉思汗的残暴史无前例。 在1223年的卡尔卡河战役中,蒙古军队击败了俄国军队,歼灭了90%的士兵。 基辅的姆斯季斯拉夫和他的军队撤退并投降,以换取他们的安全治疗。 然而,一旦他们投降,蒙古军队就屠杀了俄罗斯军队。 他们处决了基辅的姆斯季斯拉夫,并将剩下的贵族俘虏活埋在一个胜利的平台下,在他们之上享受着胜利的盛宴,而贵族们则在他们的脚下窒息而死。[8]Lawless, B., O'Leary, D., Van Noorden, P. 好人文 (玛蒂尔达教育:菲茨罗伊维多利亚,2021), 106.

这一切都不能阻止成吉思汗和蒙古人(作为一个非白人群体)比欧洲探险家、澳大利亚民族的创始人和领导人获得更多的赞誉(以及更少的道德谴责)。 当英国人在 XNUMX 世纪后期抵达澳大利亚时,这些愚蠢的傻瓜据称“没有认识到澳大利亚的原住民是积极管理这片土地的先进文化”。 原住民也(可笑地)据说比英国人在社会上更进步。 一本教科书告诉学生“殖民时期的英国妇女被视为二等公民。 ……妇女被要求服从她们的丈夫并生儿育女。 相比之下,从遥远的过去直到今天,澳大利亚原住民的妇女在她们的社区中拥有平等的地位和权力。”[9]Lawless 等人, 好人文9, 同上,9, 90。

实际上,土著社会在与欧洲人接触之前和之后,对妇女和儿童极为虐待,而且普遍存在暴力行为。 1995 年,古病理学家斯蒂芬韦伯发表了他对 4,500 年前澳大利亚大陆 50,000 个人骨头的分析。 这些骨头收藏品当时被移交给土著社区重新埋葬,这停止了任何后续研究。

他发现女性头骨受伤和骨折的比例非常不成比例,这些伤害表明蓄意攻击并且经常从背后攻击,可能来自家庭争吵。 例如,在热带地区,女性头部受伤频率约为 20-33%,而男性为 6.5-26%。 最极端的结果是在南海岸,来自斯旺波特和阿德莱德,女性颅脑外伤率高达 40-44%——是男性颅外伤率的两到四倍。 在沙漠和南海岸地区,5-6% 的女性头骨有 11 次单独的头部受伤,12-XNUMX% 有 XNUMX 次受伤。[10]托尼·托马斯(Tony Thomas),“土著暴力的悠久历史——第二部分”, 象限在线,7 年 2013 月 201 日。https://quadrant.org.au/opinion/bennelong-papers/XNUMX...lence/

女性头部的高受伤率与其他人的研究结果大相径庭。 根据人类学家彼得·萨顿(Peter Sutton)的说法,这些发现证实,在欧洲人到来之前的数千年里,严重的武装袭击在澳大利亚很常见。[11]同上。

(托尼·托马斯,“原住民暴力的悠久历史——第二部分,” 象限在线, 7 年 2013 月 201 日。https://quadrant.org.au/opinion/bennelong-papers/XNUMX...lence/)

从 1788 年开始,抵达澳大利亚的欧洲人对土著男子对他们的妇女施加的极端身体暴力感到震惊。 抵达第一舰队的英国海军军官沃特金·坦奇(Watkin Tench)注意到一名年轻女子的头部“布满了挫伤,伤痕累累”。 她的左膝上方有枪伤,是一名男子拖着她回家强奸她造成的。 滕奇写道:“他们在各方面都受到野蛮野蛮的对待; 不仅要背孩子,还要背所有其他的重担。 他们相遇以换取屈服,只是用拳打脚踢和其他一切残忍的标志。”[12]诺拉, 噩梦:原住民男性对妇女和儿童的暴力行为 (墨尔本:冥王星出版社,2007 年),10。 Tench 观察到,当一个土著男人“被女人挑衅时,他要么用矛刺她,要么当场将她击倒; 在这种情况下,他总是不分青红皂白地使用斧头、棍棒或任何其他可能在他手中的武器来击打头部。” 英国士兵威廉·柯林斯 (William Collins) 讲述了如何“我们看到其中一些不幸的人在他们光秃秃的头上留下了更多的伤疤,向各个方向切割,无法区分或计数。”[13]彼得·萨顿 苦难的政治:澳大利亚原住民与自由共识的终结 (墨尔本:墨尔本大学出版社,2009 年),100。

1802 年,新南威尔士州蓝山的一位探险家写道,一位土著人如何出于一个微不足道的原因“拿起他的棍棒,猛烈地击打他妻子的头部,以至于她不省人事地倒在地上。 晚饭后……他被激怒了,又用木棍打他妻子的头,把她丢在地上几乎要死了。”[14]诺拉, 做梦不好13。 1825 年,法国探险家路易斯-安托万·德布干维尔 (Louis-Antoine de Bougainville) 观察到“年轻女孩被残忍地从家人身边绑架,被暴力拖到偏僻的地方,并在遭受大量虐待后被蹂躏。”[15]琼·金姆 致命的结合:两种法律两种文化 (悉尼:联邦出版社,2004 年),76。

乔治·罗宾逊(George Robinson)在 1830 年代观察到,塔斯马尼亚州的土著男子在强奸前用锋利的棍子刺伤她们并用刀切割她们来“求爱”她们的女人。[16]诺拉, 做梦不好12。 一位名叫林加德(Lingard)的前罪犯在同时代的描述中指出:“我几乎没有见过已婚妇女,但她的头上有六七处刀伤,是她丈夫用战斧割的,有几英寸长,很深。 ”[17]同上12。

(诺拉, 做梦不好12。) 探险家爱德华·约翰·艾尔 (Edward John Eyre) 类似地观察到,“妇女经常受到丈夫和朋友的虐待。 ......他们经常被殴打头部,用棍棒[棍棒],以最可怕的方式,或者因为最微不足道的罪行而被刺入四肢。 ……经过检查,很少有女性头上没有可怕的疤痕,或者身上没有长矛伤口的痕迹。 我见过一位年轻女子,从这些痕迹来看,她身上似乎布满了枪伤。”[18]斯蒂芬妮·贾勒特 将原住民从暴力中解放出来 (维多利亚:Ballan,2013 年),123。

这些账户都没有包含在澳大利亚学校目前使用的任何历史教科书中。 同样明显缺席的是我们了解欧洲殖民时期土著社会和文化习俗的最佳主要来源之一:威廉巴克利的叙述,他在当今菲利普港湾附近的一个土著部落生活了 XNUMX 多年十九世纪初的维多利亚。 巴克利目睹了不断的突袭、伏击和屠杀,并注意到在夜间突袭中,他遇到的土著部落如何“毫不留情地摧毁了男人、女人和儿童”。 巴克利还描述了该地区交战部落之间自相残杀的做法,包括从被杀战士的腿上吃肉的做法,这种做法“被这些野蛮人贪婪地吞噬”。 巴克利说,在一次部落战争中,他失去了姐夫和该男子的妻子,还有他们失明的儿子,他们随后被烤熟吃掉了。 他提到了他们为了爱而在太平间吃人的做法,并提到“他们还吃自己孩子的肉,如果他们自然死亡,他们会非常依恋这些孩子。”

他们对刚出生就畸形的孩子有一种残酷的厌恶。 我看到一个人的大脑被一击冲了出来,一个属于同一个女人的男孩被要求吃掉残骸。 同类相食的行为就是这样解释的。 女人在特定的月亮季节,失去了理智; 月亮——正如他们所想的——也影响了孩子; 当然它有一个非常独特的外观。 这导致丈夫否认他是父亲,而让男孩吃掉孩子的理由是,如果他不这样做,他就会遭受一些不幸。[19]威廉·巴克利 威廉·巴克利的生平与历险记:XNUMX 年在当时未开发的乡村环绕菲利普港(现维多利亚省)的原住民中流浪 (霍巴特:阿奇博尔德·麦克杜格尔,1852 年),66-7。

这样的账户对澳大利亚学童刻意隐藏,当有人胆敢公开引用巴克利目击者对原住民食人的详细描述时,像已故的科林·塔茨这样的犹太反白人活动家愤怒地爆发了。 塔茨错误地坚称“我们没有一个目击者对原住民食人行为的描述”,当澳大利亚政治家宝琳·汉森提到原住民食人行为时,他将其等同于“对犹太人的血腥诽谤”,愤怒地声称“汉森对同类相食的诽谤在程度或后果上并不相同,但在很大程度上属于同一类型。”[20]拉斐尔·以色列, 血腥诽谤及其衍生品:反犹太主义的祸害 (伦敦:Routledge,2017年),第4页。

Stephanie Jarrett 指出,原住民社区中针对妇女和儿童的极端暴力行为有着悠久的历史,目前处于“灾难性水平”,她指出:“重要的是要承认今天的原住民暴力与暴力、预先接触之间的联系。传统,因为在决策者诚实评估原因之前,土著人民永远无法摆脱暴力。 ……深刻的文化变革是必要的,远离传统的规范和暴力做法。”[21]杰瑞特, 将原住民从暴力中解放出来, 1. 原住民妇女贝丝·普莱斯在她转发贾勒特的书时指出,“我自己的身体因家庭暴力而伤痕累累”,并指出“原住民必须承认真相。 我们不能把所有的问题都归咎于白人。”[22]同上291。

(杰瑞特, 将原住民从暴力中解放出来, 1)。

“种族灭绝”指控

与普莱斯不同,澳大利亚学校目前使用的所有教科书的作者都满足于将所有土著问题归咎于他们指控为“种族灭绝”的欧洲人。 学生们在一本教科书中了解到,虽然前几代历史学家(即理性的人,他们不是当今盛行的反白人意识形态的奴隶)使用诸如“定居、定居和定居者”之类的词来描述欧洲人在澳大利亚的到来,现代(清醒的)历史学家更喜欢“殖民者和入侵者之类的词”。 我们获悉,这些现代历史学家也“使用种族灭绝这个词来描述澳大利亚原住民的经历”。[23]Lawless 等人, 好人文9,前引书,61。

今天的反白人历史学家(以及学校教科书的激进作者)在相互矛盾的叙述之间跨越了一条泥泞的界限:一方面,我们被告知英国定居者偷偷地(并且不道德地)“偷走了”土著人民的土地,而在同时,英国人抵达澳大利亚被定性为“入侵”。 然而,如果我们接受“入侵”论点,那么澳大利亚的领土是在一场战争中被英国人征服(而不是被盗)——就像交战的土著部落互相征服了对方的领土一样。

现任工党政府甚至提议在堪培拉的澳大利亚战争纪念馆为“边境战争”的原住民受害者举办展览。 通过将原住民和欧洲人之间的战争概念正式化,原住民活动家无意中破坏了长期以来一直珍视的“被盗土地”概念及其宣传效用。 纪念馆运作的《1980 年澳大利亚战争纪念法》明确规定,纪念馆仅献给那些“在战争中或在国防军成员的类似战争行动中死去的人”,其中“包括任何海军或军队王冠的力量。” 当然不要记住白人主要是牧民的犯罪、报复和自卫行为的受害者。 安德鲁博尔特指出,如果纪念碑“如此热衷于纪念为部落而战的原住民,那么为什么只包括那些与白人战斗而死的人呢? 为什么不包括更多在与其他土著部落的战争中丧生的人?” 他 笔记 如何:

部落战争是无情的。 威廉·巴克利 (William Buckley) 回忆说,与另一个部落发生了一场导致 20 人死亡的战斗。 不久之后,他部落的两个男孩被杀。 然后三名妇女和数量不详的“男孩”在与其他五个部落的战争中丧生。 很久以后,巴克利的部落在另一场战斗中至少失去了两名妇女和一名男子,但那天晚上伏击了敌人的营地并杀死了他们的三人。 另一个部落随后逃走,留下伤员“被回旋镖打死”,然后尸体“以令人震惊的方式肢解”并煮熟。 然后就去了。 将这一部落的经验乘以其他 500 人。 正如历史学家杰弗里·布莱尼(Geoffrey Blainey)所指出的,部落战争中的死亡率在某些地区明显比欧洲人在世界大战中所遭受的还要糟糕。

澳大利亚学校目前使用的所有历史教科书都指控欧洲人对原住民进行“种族灭绝”。 正如我之前所做的那样 讨论,这种“种族灭绝”指控的起源可以追溯到一小群犹太学者和知识分子,其中最著名的是拉特罗布大学历史学家托尼·巴尔塔和已故的悉尼大学种族灭绝研究教授和“反种族主义”斗士科林·塔茨。 这些犹太知识分子活动家与 Winton Higgins、Anna Haebich 和 A. Dirk Moses 合作,成功地确保了“种族灭绝现在已成为澳大利亚政治的词汇”。 1984 年,巴尔塔在一次题为“大屠杀之后:澳大利亚的种族灭绝意识”的学术会议上首次使用“种族灭绝”一词来形容澳大利亚的原住民,他宣称“这里确实发生过种族灭绝”。[24]科林·塔兹 人权与人类错误:面对种族主义的生活 (维多利亚州克莱顿;莫纳什大学出版社,2015 年),251。 对于巴塔来说,对“大屠杀”的值得称赞的关注“抑制了对暴力过去的意识,这使我们能够在以殖民秘书悉尼勋爵命名的地方见面。 这个问题同样被压制在我和家人住在一起的地方,这座城市以墨尔本勋爵的名字命名。”[25]托尼·巴塔 (Tony Barta),“现实、超现实和纯真之膜”,在: 种族灭绝观点:全球犯罪,澳大利亚之声,埃德。 Nikki Marczak 和 Kirril Shields(悉尼:UTS ePress,2017),161。

1944 世纪末和 XNUMX 世纪澳大利亚殖民地的英国行政人员的政策以及 XNUMX 世纪澳大利亚各州和联邦政府的政策,从任何客观标准来看,都不能被视为“种族灭绝”,因为该术语被定义为波兰犹太法学家拉斐尔·莱姆金(Raphael Lemkin)于 XNUMX 年创造了它。反白人活动家的问题是莱姆金的定义,后来被联合国采纳,严重依赖于“意图破坏”,这在澳大利亚的背景下被证明是有问题的其中,“在无法代表殖民政府证明意图的情况下,种族灭绝的理由很弱。”[26]A. 弗朗西斯·约翰逊, 作为档案打捞的澳大利亚小说:后殖民小说的制作与解构 (波士顿:Brill Rodopi,2016 年),198。 因此,巴尔塔简单地重新定义了“种族灭绝”,使其涵盖整个欧洲殖民社会,如澳大利亚。 他的重新定义是“一种消除国家政策和预谋的中心地位的方式”,嵌入莱姆金对种族灭绝的‘霸权意图主义’定义中。”[27]A. Dirk Moses,“澳大利亚历史上的种族灭绝和定居者社会”在: 种族灭绝和定居者协会:澳大利亚历史上的边境暴力和被盗土著儿童,埃德。 A. Dirk Moses(悉尼:Berghahn Books,2004 年),26。

巴尔塔对种族灭绝的重新定义使他能够得出结论:“澳大利亚——在殖民世界的国家中并不孤单——是一个建立在种族灭绝基础上的国家。” 他提倡这一信息“成为教给每一代学童的信条——澳大利亚作为一个建立在种族灭绝基础上的国家的关键认可。”[28]同上,238; 174.

(A. Dirk Moses,“澳大利亚历史上的种族灭绝和定居者社会”在: 种族灭绝和定居者协会:澳大利亚历史上的边境暴力和被盗土著儿童,埃德。 A. Dirk Moses(悉尼:Berghahn Books,2004 年),26。) 而且,如前所述,Barta 和其他人的智力激进主义成功地将这种非历史观念嵌入学校课程和教科书,鼓励澳大利亚白人儿童厌恶他们的种族、他们的祖先并无视他们令人难以置信的成就。 悉尼犹太博物馆自豪地在培训澳大利亚教师“不仅关于大屠杀”而且关于“澳大利亚种族灭绝”方面发挥了自己的作用。[29]George Newhouse,“为原住民社区挺身而出”, 澳大利亚犹太新闻,26 年 2017 月 70424 日。https://www.jewishnews.net.au/standing-up-for-the-ab.../XNUMX

回忆起他是如何受到巴尔塔的种族灭绝论文的启发,已故的犹太学者和活动家科林·塔茨声称它“让我的轮子开始看到这里没有相似之处或类比,而是大屠杀的回声——至少让我意识到种族灭绝不会必须是一个仅限于 1939 年至 1945 年的尖锐的毁灭性事件。”[30]塔兹, 人权与人为错误,251-52。 对于 Tatz 来说,Barta 的演讲是“一个鼓舞人心的时刻,并且成为我此后生活的核心”。[31]科林·塔兹 澳大利亚不可思议的种族灭绝 (Xlibris; 2017), 499。 接受和武器化完全虚假的“被盗的世代,” Tatz 声称,由于“公众第一次了解原住民儿童的大规模迁移,可怕的‘g’字牢牢地伴随着我们”,并肯定“我的大学和公共课程的目的”是“保持在这里。”[32]科林·塔兹 意图毁灭:反思种族灭绝 (伦敦;Verso,2003 年),十六。 根据塔兹的说法,拒绝他的“种族灭绝”标签的白人表现出心理障碍,表现为“阵发性,从不安到极度焦虑再到更极端的愤怒,当种族灭绝的(字面)幽灵出现在他们自豪的民主历史的各个方面时。 ”[33]塔兹, 意图破坏,十三; 十六.

不可避免地,Barta 和 Tatz 将对他们关于“澳大利亚是一个建立在种族灭绝之上的国家”的断言的拒绝,甚至是矛盾的态度比作“否认大屠杀”。 在这里,他们加入了犹太学者和主要支持者的行列。 “被盗的世代”神话, 罗伯特·曼恩教授。 原主编 澳大利亚, Chris Mitchell 指出 Manne 偏爱“为了政治利益而操纵大屠杀的想法,特别是在被盗的世代辩论中”,观察到“这种大屠杀策略,就像'否认者'这个词的相关用法,是一个简单的伎俩当论战者没有什么知识论据时,就会破坏对手的道德立场。”[34]克里斯·米切尔(Chris Mitchell),“一个不受事实困扰,试图压制异议的批评家,” 澳大利亚,九月17,2011。 在对白人澳大利亚人提出“种族灭绝”指控时,这些犹太活动家试图对德国人施加如此有效的心理影响力,正如塔茨所说,德国人“被 公证处 (内疚问题)”到了“内疚、悔恨、羞耻弥漫在今天的德国”的程度。[35]科林·塔兹 澳大利亚不可思议的种族灭绝 (Xlibris; 2017), 3009。

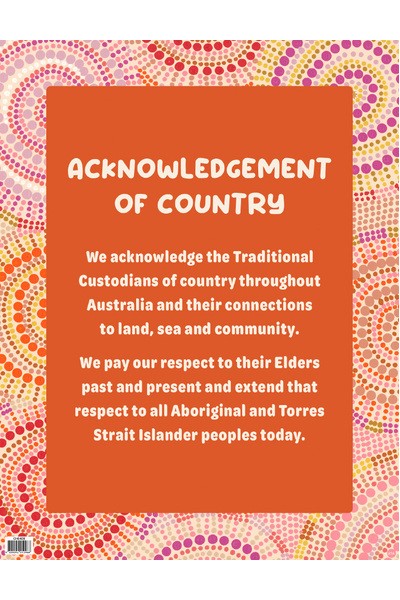

除了种族灭绝指控之外,对澳大利亚白人施加的心理影响的其他重要部分是(现在无处不在)被称为“欢迎来到国家”和“承认国家”的仪式实践。 取代基督教祈祷,这些对土著人民及其文化的庄严跪拜现在出现在所有公共活动的开始。 欢迎来到国家 1976 年,原住民演员理查德·沃利 (Richard Walley) 和厄尼·丁戈 (Ernie Dingo) 用整块布料发明。尽管缺乏任何真正的证据,但一些原住民活动家声称(依靠原住民口述传统)这种做法可以追溯到数千年前。 尽管此类传闻证据被认为是不可靠的,因此在所有澳大利亚法院都不能作为证据,但我们应该认真对待此类主张。

无论起源如何,“欢迎来到这个国家”和“承认国家”已经在遵守中爆发,并成为土着崇拜和强制白人忏悔的新世俗宗教的有力象征。 一些司法管辖区,例如 新南威尔士州,已在所有政府举办的活动中强制欢迎来到国家(或,否则,国家确认)。 它于 2008 年首次引入联邦议会,现在已成为澳大利亚政治进程的常规要素。 活动家吹捧承认国家是“任何人都可以表现出对土著文化和遗产以及传统保管人与土地的持续关系的认识和尊重的一种方式。 ......这是对活动、会议、学校活动或会议举行的陆地(或海洋)的传统监护人的尊重。” 实际上,这种做法是关于政治正确、美德信号和培养白人贬低的文化。

原住民崇拜这一新的公民宗教通过强制性的多元化培训渗透到澳大利亚企业界——受到人们生计的威胁。 它体现在对“欢迎来到国家”和“国家承认”的严格和无处不在的遵守(所有澳航乘客现在在澳大利亚任何机场降落时都会受到它的影响),以及在广告中以各种黑人为特色的迷恋(在一个拥有仍然可以忽略不计的黑人人口)。 它还体现在公司总部和网站中对土著艺术的突出使用。

毫不奇怪,为了应对这种做法、虚假的反白人历史叙述在澳大利亚学校的传播,以及今天原住民可以获得的大量经济和职业激励措施,我们看到白人人数急剧增加澳大利亚人认定为黑人。 布鲁斯·帕斯科(Bruce Pascoe)等人的惊人职业崛起仅证明了在当代澳大利亚摆脱白人身份可以带来的丰厚回报。

布伦顿·桑德森(Brenton Sanderson)是《 战线:关于西方文化,犹太影响和反犹太主义的论文,被亚马逊禁止,但可用 点击此处.

[1] 萨顿,彼得; 沃尔什,克林(2021)。 农民还是狩猎采集者? 黑暗鸸鹋之争. 墨尔本:墨尔本大学出版社。

[2] 伊恩·基恩 (2021)。 “觅食者或农民:黑暗鸸鹋与土著农业争议”。 人类学论坛。 31:106-128。

[3] 佩奇·泰勒(23 年 2021 月 XNUMX 日)。 “布鲁斯·帕斯科的黑暗鸸鹋上的更黑暗的问题”。 澳大利亚.

[4] Adcock, M.、DeFanti, A. Eggleston, T.、Osbourne, D. Polatidis, D.、Keith Pratt, A.、Ritchie, L., 维多利亚 9 剑桥人文学院 (剑桥大学出版社:墨尔本港,2020 年),20。

[5] Adcock, M.、DeFanti, A.、Casey, J.、Driscoll, B.、Eggleston, Frigo, N.、Middlebrook, Y.、Polatidis, D.、Keith T.、Keith Pratt, A.、 维多利亚 7 剑桥人文学院 (剑桥大学出版社:墨尔本港,2020 年),7、6。

[6] 同上20。

[7] Lawless, B., Green, D., O'Brien, P., Shephard, N., Van Weringh, I., Fricker, A., 好人文9 (玛蒂尔达教育:菲茨罗伊,维多利亚,2021 年),第 9、62 页。

[8] Lawless, B., O'Leary, D., Van Noorden, P. 好人文 (玛蒂尔达教育:菲茨罗伊维多利亚,2021), 106.

[9] Lawless 等人, 好人文9, 同上,9, 90。

[10] 托尼·托马斯(Tony Thomas),“土著暴力的悠久历史——第二部分”, 象限在线,May 7,2013。 https://quadrant.org.au/opinion/bennelong-papers/2013/05/the-long-bloody-history-of-aboriginal-violence/

[11] 同上。

[12] 诺拉, 噩梦:原住民男性对妇女和儿童的暴力行为 (墨尔本:冥王星出版社,2007 年),10。

[13] 彼得·萨顿 苦难的政治:澳大利亚原住民与自由共识的终结 (墨尔本:墨尔本大学出版社,2009 年),100。

[14] 诺拉, 做梦不好13。

[15] 琼·金姆 致命的结合:两种法律两种文化 (悉尼:联邦出版社,2004 年),76。

[16] 诺拉, 做梦不好12。

[17] 同上12。

[18] 斯蒂芬妮·贾勒特 将原住民从暴力中解放出来 (维多利亚:Ballan,2013 年),123。

[19] 威廉·巴克利 威廉·巴克利的生平与历险记:XNUMX 年在当时未开发的乡村环绕菲利普港(现维多利亚省)的原住民中流浪 (霍巴特:阿奇博尔德·麦克杜格尔,1852 年),66-7。

[20] 拉斐尔·以色列, 血腥诽谤及其衍生品:反犹太主义的祸害 (伦敦:Routledge,2017年),第4页。

[21] 杰瑞特, 将原住民从暴力中解放出来, 1.

[22] 同上291。

[23] Lawless 等人, 好人文9,前引书,61。

[24] 科林·塔兹 人权与人类错误:面对种族主义的生活 (维多利亚州克莱顿;莫纳什大学出版社,2015 年),251。

[25] 托尼·巴塔 (Tony Barta),“现实、超现实和纯真之膜”,在: 种族灭绝观点:全球犯罪,澳大利亚之声,埃德。 Nikki Marczak 和 Kirril Shields(悉尼:UTS ePress,2017),161。

[26] A. 弗朗西斯·约翰逊, 作为档案打捞的澳大利亚小说:后殖民小说的制作与解构 (波士顿:Brill Rodopi,2016 年),198。

[27] A. Dirk Moses,“澳大利亚历史上的种族灭绝和定居者社会”在: 种族灭绝和定居者协会:澳大利亚历史上的边境暴力和被盗土著儿童,埃德。 A. Dirk Moses(悉尼:Berghahn Books,2004 年),26。

[28] 同上,238; 174.

[29] George Newhouse,“为原住民社区挺身而出”, 澳大利亚犹太新闻,十月26,2017。 https://www.jewishnews.net.au/standing-up-for-the-aboriginal-community/70424

[30] 塔兹, 人权与人为错误,251-52。

[31] 科林·塔兹 澳大利亚不可思议的种族灭绝 (Xlibris; 2017), 499。

[32] 科林·塔兹 意图毁灭:反思种族灭绝 (伦敦;Verso,2003 年),十六。

[33] 塔兹, 意图破坏,十三; 十六.

[34] 克里斯·米切尔(Chris Mitchell),“一个不受事实困扰,试图压制异议的批评家,” 澳大利亚,九月17,2011。

[35] 科林·塔兹 澳大利亚不可思议的种族灭绝 (Xlibris; 2017), 3009。

RSS

RSS